今田加𠮷(ますよし)です。

全てに感謝ありがとう!

「誠実・恩義・慈愛」

後期高齢者に(心は青春)なった今、やっと掴んだ行動・判断の指針です。

マイストーリー

私の家族MOMO(もも)

※ 私の家族、ももは10歳です。動物ショップで私と逢うために売れ残っていてくれた、白のトイプードルです。

千葉県多古町のキャンプ場に行った時、ロッジ周辺を歩く「もも」、リードが無く、気持ちよく駆け巡る「もも」は気持ち良さそうです。

大好きな「狐さん」の縫いぐるみを投げると、元気にハシャグ「もも君」です。

4歳当時の、ちょっと気どった「もも」です。

My story 1. ~ 15歳

戦後間もない昭和24年、石川県穴水町に6人兄弟の末っ子として生まれました。

しかし、生後わずか70日足らずで実母が急逝し、私は隣県・富山市に住む実母の姉夫婦のもとに養子として引き取られることになりました。幼少期は、養父が勤務していた北陸電力の社宅で過ごしました。

叔母夫婦には子どもがいなかったため、私より13歳年上の兄(6人兄弟の次男)が先に養子に入り、兄弟2人そろって叔母夫婦の養子となりました。

中学校を卒業するまでの幼少期は、寂しさを感じることは一切なく、温かく穏やかな日々を過ごすことができました。

私を愛情深く育ててくれた養父母、そして実父をはじめ、小学校・中学校時代の先生方、さらにこれまで関わってくださったすべての方々に、心より感謝しています。

My story 2. 16歳 ~

優しく育ててくれた家族をはじめ、友人、先生、先輩方、そして事業を共にした仲間たち~

この75年間、私は本当に多くの方々に支えられて生きてきました。感謝の気持ちで胸がいっぱいです。

- 中卒〜20歳迷いの時代

将来の方向性を模索しながら、さまざまな経験を重ねた10代後半。迷いながらも、人生の土台をつくる時間でした。

- 20歳〜40歳青春期

青春期は、ゴルフや麻雀、飲食業、そして青年会議所(JC)活動に明け暮れました。人とのつながりと学びに満ちた日々でした。

- 41歳〜60歳壮年期

この時期は、医療・介護分野におけるフランチャイズ事業を起業し、全国展開を果たしました。まさに、仕事に打ち込み続けた激動の20年でした。

- 61歳〜現在老年期

現在も続く老年期は、信頼できる仲間たちと共に、新たな事業展開にチャレンジする日々。人生の第3ステージを、心から楽しんでいます。

そしてこれから、76歳の誕生日(令和7年7月2日)を迎え、81歳までの “最後のアクティブ活動期” という5年間に入ります。

「まだまだやれる。まだまだ面白い」

そんな気持ちで、今日もワクワクしています。

My story 3.

🧑🎓学生時代の部活動

- ラグビー部所属 (ポジション4番/レフトロック)

- 地歴倶楽部にも参加し、歴史・地理への興味を深める

🧑💼職歴

飲食業(レストラン・スナック)を皮切りに、人材派遣、焼き立てパン宅配、訪問診療を中心とした医療・介護事業など、時代と地域のニーズを捉えた多様な分野で起業・経営に携わる。

趣味・得意なこと

☖将棋

小学校1年生の頃より、育ての父から毎朝将棋をしてから通学していました。小学校2年生の時には、校長室で校長先生と対局した思い出も。

⛳️ゴルフ

全国100ヶ所以上のゴルフ場でプレー。旅先でのゴルフと土地の風土に触れることを楽しみにしている。

🏘️住んだ街

20歳から1~2年ごとに転居。富山市・京都市・金沢市・川崎市・東京豊島区など、全国30か所以上の地に住む。

それぞれの街で、心温まる“女将さんの居酒屋”に出会えたことが人生の宝。

♡好きなこと

- 読書

清水馨八郎、渡部昇一、岡崎久彦、加瀬英明 各氏の著書など、日本の歴史と文化を深く学ぶ - 旅行

神社・仏閣巡り - スポーツ観戦

ゴルフ、ラグビー、大相撲(石川県出身の遠藤・大の里に注目)、プロ野球、MLB、バスケット(八村塁選手は富山市奥田中学の後輩)など、ほぼすべてのスポーツに関心

🇯🇵 社会奉仕・文化活動

「にっぽん歴史文化研究会」主宰

若者や子どもたちに「本当の日本の歴史」を伝えるべく、100冊の選書による“小さな図書館運動”を推進中。

🤝交遊抄

- 四季の会

季節ごとに、肴と日本酒を楽しむ仲間との集い - 絆・ファミリー倶楽部

福利厚生を通じ、カラオケ・麻雀・旅行などを楽しむコミュニティ

My photo stories

🌸さくらさく🌸

日本ほど素晴らしい、かけがえのない国はないと確信しています。この国に生まれ、今生かされていることに感動し誇りを持ち、心から感謝の気持ちでいっぱいです。

しかし、現在日本の若者の心が揺れていると感じます。子供たちに関する悲惨な事件の多発。とりわけ日本の青少年には、「自己肯定感(自尊感情)」が低いというデーターがあります。

「自分が駄目な人間だと思うことがある」との質問に「そうだ」と答えた割合が、

日本:72.5%、

中国:56.4%、

米国:45.1%、

韓国:35.2% です。

(国立青少年教育進行機構調査)

我が国の若者は突出して自己を卑下しているのです。自己肯定感の低さは「自殺率の高さ」に現れ、原因の一つにもなり深刻です。

又、日本の若者に大きく欠落していると思われるのは、健全な歴史感、国家感であると思います。我が国の真の歴史・文化に触れ学べば、プラスのエネルギーが必ず湧いてきます。先人への尊敬と感謝、日本人としての誇りに目覚め、自ずと生きる力が高まり、向上心、責任感、勇気、他者への思いやりと敬意などが芽生えてきます。その過程で自己肯定感が自然と培われて行くと考えます。

それにはまず、自分の生まれ育った国を心から愛し、建国以来先人たちが育てた歴史・文化・伝統を知り、自分の国に対する誇りを涵養することから始める具体的方策として、子ども(若者)らの純粋な心や魂に、正しい・本当の日本の歴史・伝統・文化を伝える「100冊の書籍」が、いつでも手に取り読むことができる「小さな図書館」を、全国の家庭、街角に作る運動を始めています。

六本木ヒルズ

起業してFC全国展開スタート時のオフィイス入居 新宿野村ビル、G・Gとの業務提携時のオフィス入居の六本木ヒルズ。

交友録:私を推してくれる人

川鍋土王さん

今田さんとの出会いは、初めての電話での会話から、その日の夕暮れ羽田空港でお会いしました。私は福岡から、今田さんは出張先札幌、千歳空港からでの出会いでした。当日翌朝までお酒を飲み、福岡へ。それから25年余り、いつもパワフルに何かにチャレンジしている今田さんには、敬服、エネルギーを頂いています。いつまでも健康で爽やかに何かにチャレンジする姿を見せ続けてください。

美健ガイド社倉 秀人社長

一緒に「NPO法人・ふるさと日本プロジェクト」を設立、未来の日本の子供たちにニッポンの歴史・文化、世界に誇る日本の技術、歴史を作った偉人達を、32ページの漫画本で伝える運動をはじめ、今に至っています。

私にとって、気のおけない兄貴分で、大好きな酒が飲めなくなった今、美味しい日本茶で未来の日本を語り合う仲間です。日本国が大好きな、誠実で恩義を忘れないイイ男です。

真鍋 正美さん

利害損得に流されずまっすぐ生きる人の道

一途に誠実にただひたすらまっすぐに

人は人のために生きてこそ人という

真鍋正美

真鍋さんとの出会いは、友人(波多野さん)のご紹介で真鍋さんが蔵元に勤務なさっている頃でした。私の提案(代理店)を快く引き受けて下さったこと、心から感謝しています。その上、全国に事業展開を進めるに当たっての様々な障害を、乗り越えられたのも、ご紹介頂いた当時の会津若松選出衆議院議員、第一秘書様の各方面へのお声がけのお力でした。

その後も私の人生にとって、忘れることの出来ないかけがえのないお世話になった真鍋正美さん。ありがとうございました、長らくご無沙汰していますが、心から感謝いたしております。

福田純子 大統領

福田純子さんとは、2001年頃現在建替え中の浜松町の世界貿易センタービル最上階レストランでお会いしたのが最初です。「こんな素敵な笑顔の方がいるんだ」と感激した思い出があります。それからは「ありがとう(感謝)」に「笑顔」を加えた心を中心に置いた生き方をさせていただいて来ました。

「ありがとう笑国」を登録させて頂いた頃は、介護・医療関係のFC全国展開をスタートした頃でした。あれから25年「笑顔」と「ありがとう」が心の支えになって、76歳の誕生日を迎えた今、お陰様で清々しい気持ちの自分がいるのだとの想いで一杯です。

福田純子大統領ありがとうございました。

2025年7月2日 76歳誕生日

笑顔共和国

「ありがとう笑国」

7月24日

奈良彰久こころの義弟

私の三十年来の飲み友達、奈良さんは、私にとって人生の「壮年期」における同行者で弟のような存在です。

一緒に福岡や京都、青森・仙台や徳島・倉敷・金沢・富山・高山・新潟・長野をはじめ、様々な土地へ訪問。京都市と富山市では一緒に生活も共にした義弟です。いつも私に豊かな時間を与えてくれた奈良くんには今は心からの感謝しかありません。出来ればこれからも、一緒に新しいプロジェクトにチャレンジして、成功を互いに喜ぶことが出来たらこんなに嬉しいことはありません。

福田耕太郎奈良市

福田さんとは自身がコンサルに入っていた大阪吹田市の会社で初めてお会いしました。それから35年、私の幼稚で浅はかな提案・企画の方向性の間違い、欠点などを解かり安く、系統立てて説明され私の想いを組み込んだ新提案まで考え提示してくれる、私にはなくてはならない存在です。又、現在は頻繁に更新されるブロブを見るのが楽しみです。

犬飼利和 税理士京都市

犬飼さんには、京都で再出発したとき、大変お世話になりました。

犬飼さんは京都市の伝統文化にも深く精通され、若手経営者の方々の安定事業経営に並々ならぬ情熱を注いでおられます。又、東京で新たな事業展開を始めたときにも、京都から出向き積極的に有意義なアドバイスを頂き心から感謝しています。

いま、読んでいる本・応援しているスポーツ

相撲と本が好きです。特に、生まれた日本が好きな私です。

鳴戸部屋

写真は、個人使用に限り許可を得ています。

応援する大相撲力士は、勿論郷土出身歴史です。

石川県で生まれ富山県で育った私ですから、大の里、遠藤、炎鵬(石川県)、朝乃山、等の応援で本場所中は日々心が揺れています。友人・伊藤信雄さんが新潟海洋高校の出身(能水会・理事・東京支部幹事長)ですので、海洋高校出身力士が多数所属のする鳴戸部屋」の力士も勿論応援しています。又、明治から大正に活躍した、横綱:梅ケ谷・太刀山(富山市出身)、そして、輪島(七尾市)関は郷土の誇りです。

伊藤信雄さん

伊藤さんとの出会いは30年前、浅草の会社の会長さんの紹介でお会いしました。高島屋デパートのバイヤーの後、発明が大好きで創業独立、大きな声の明るい兄貴分です。当時、竹炭に工夫を加え特許を取り、全国の生協を通して販売のお手伝いをさせて頂いたこと、

神田駅と上野駅近くの居酒屋で二人で焼酎「吉四六」2本空け、楽しい夜を度々過ごしたのが昨日のように思います。現在、酒量は少なくなりましたが、伊藤さんの出身校の後輩力士の活躍を肴に飲むのを楽しみにしています。

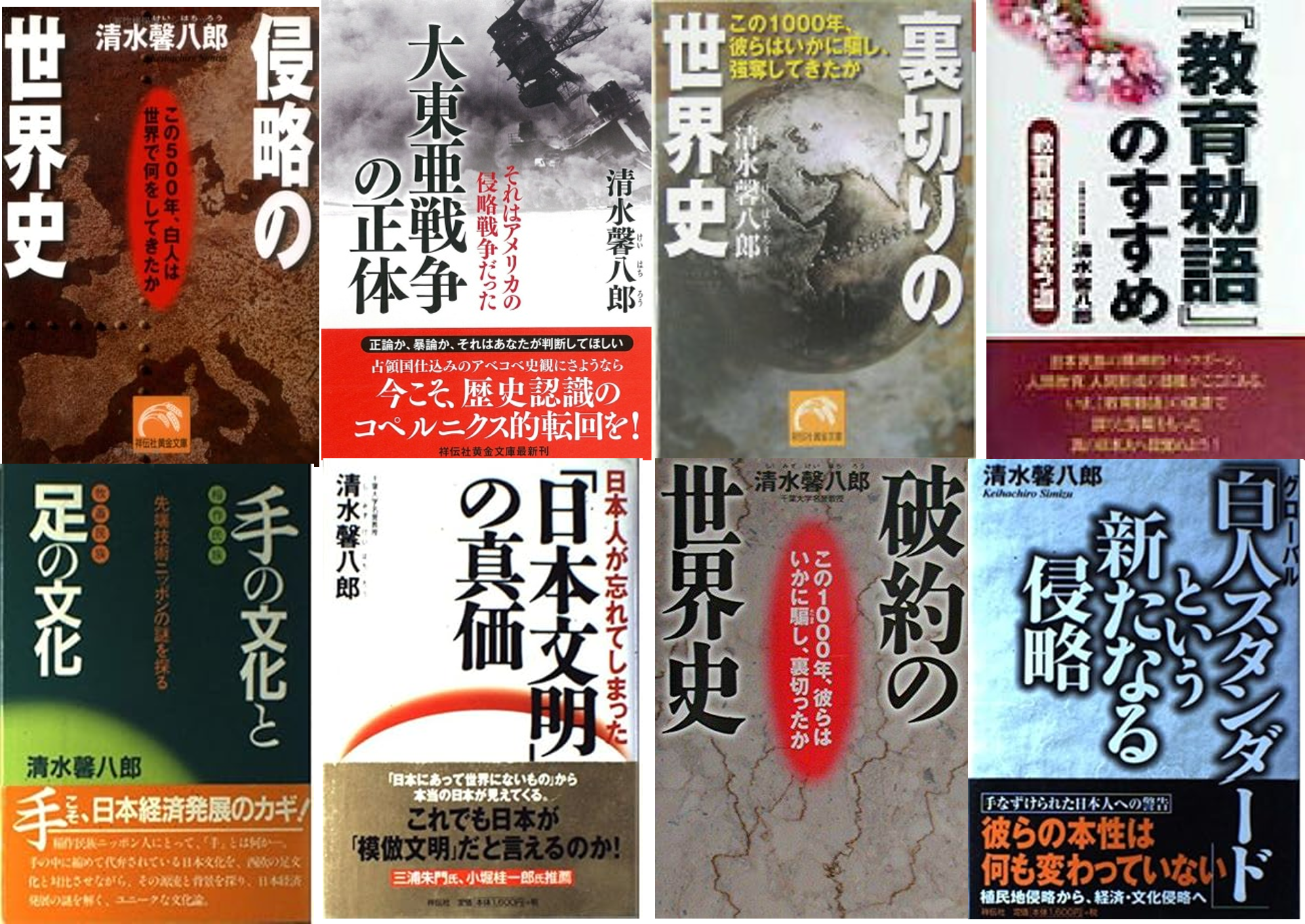

好きな本

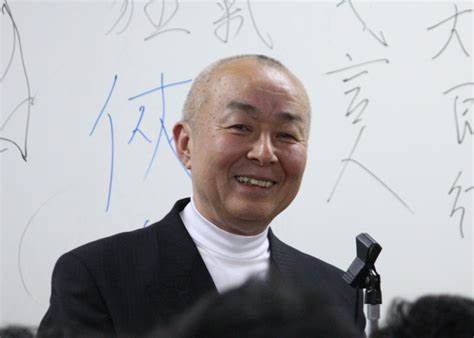

清水馨八郎(しみず けいはちろう)

清水先生とは、倉さん主催の会食・会合で何度もお会いすることがあり、その都度お得意の「マジック」を披露される姿が楽しい思い出になっています。今は、枕元には先生の本を置き読み返し、日本に生まれた喜びを感じています。

1919年(大正8年)~2015年(平成27年)

日本の地理学者。学位は、理学博士。地理学者としては、都市地理学、交通地理学などの分野で業績を残した。晩年は自由主義史観系の評論家・論客として知られた。千葉大学名誉教授。

日本民族が輝かしい二十一世紀を迎えるためには、二十世紀後半の約半世紀に謀略的に押し付けられた虚構の「戦後体制」の矛盾、ダマシに目覚めることが先決である。目覚めぬ証拠に、最近の日本の現状は世紀末的現象が至るところに露出している。日本は非常識を通り越して、亡国の瀬戸際に立っている。政治と社会が狂い、学校が狂い、教育崩壊が始まっている。

この深刻な国家、社会、教育の狂いの原因は実は簡単である。それは勝ち誇った敵のGHQがふたたび立ち上がれないように毒入りの憲法と毒入りの教育基本法を強制し、これを金科玉条として愚かにも後生大事に守り続けてきた当然のむくいであった。これを別の言葉で言えば東京裁判史観の呪縛におちたままになっているからである。

それは戦前、戦中の日本の軍事行動だけでなく、日本的文化、伝統、習俗まで封建野蛮で遅れた悪いものと全否定されたままになっているからである。

半世紀の間、憲法も基本法も一向に改正されていない。さらに反日教科書も、謝罪外交も首相の靖国参拝問題も自衛隊アレルギーも、全く解消されていない。祝祭日に各戸に国旗を掲げる独立国の当然の美風も途絶えたままである。これら戦後の悲しい現象の共通の根にあるものは、敵が巧妙に押し付けた戦争犯罪贖罪意識である。これを逃れるためには、大東亜戦争の世界史的意義を、地球規模で解明すればすぐわかることだ。東京裁判史観は、日米の加害者と被害者、侵略と自衛をすべてアベコベに強制認識させるための芝居であったのだ。事実は、大東亜戦争こそアジアの忠臣蔵であり、アジアの明治維新の偉業であったのだ。国民よ、真実と歴史を知って自信と誇りを取り戻そう。

今次大戦の意義に目覚めた次に覚醒すべきは、世界最古の歴史を持つ日本の文化、伝統に深く尊く秀れていることに目覚めることである。残念なことに戦後の日本は、敵のGHQによって戦前の日本の文化を否定されただけでなく、国会を初め日本の識者までが、日本的な伝統美俗を抹殺してGHQに媚びてしまったことである。

民族の精神的バックボーンと道徳の基本であった教育勅語を国会が進んで排除、失効させてしまった。これに代わって教育基本法を信奉して、歴史、地理、修身を抹消し社会科という革命イデオロギーを教えることになった。戦前の国民がかならず学ぶ神代の物語=天照大神も、神武天皇の建国の理想にもまったく触れない。楠木正成や東郷平八郎の忠臣や美談の民族的感動的な史実を削除しては、青少年の祖国への誇りも愛国心も育たない。祖国に愛情を持てない戦後日本の青少年は気の毒なことだ。

マッカーサーは日本の仇討ちを恐れて、占領中 忠臣蔵の上演を禁止し、「敵」という言葉も社会から忘れさせてしまった。敵なき国家は、気概のない腑抜けた

社会になるのは当然だ。さらに戦うとか、兵や軍の言葉もタブーとなった。軍艦を自衛艦に、兵学校を術科学校に、軍隊を自衛艦にといった具合である。忠孝精神を教えず、天長節、明治節、紀元節を〇〇の日に、勅語をお言葉に、数え年を満年齢にといった具合に、戦前の尊い文化や慣習を否定することが進歩で近代的だと飼い慣らされてしまった。

ところが世紀末に至って、西洋型文明を追うことだけが文明の進歩で近代的なのだろうかという疑問が湧いてきた。近年、公害や地球環境の悪化、温暖化、砂漠化、宗教戦争、民族戦争の激化が深刻化する中で、これらはすべて、西洋型物質、科学万能文明や一神教の排他独善のイデオロギーの後遺症であることがわかってきた。これを救う道は、従来のパラダイム、価値の転換が必要になってきた。この人類を救いうる、新しい文明に一番近いのが、神ながらの日本文明であることに、世界の識者が気づいてきた。

明治の初め、サイエンスを訳して科学、ケミカルを化学と訳したのは先見の明であった。科とはトガ、罪を秘めた学問で、化学はバケ學と訳し、シアンやダイオキシンなどというそら恐ろしいお化けに化ける人口物質を生んで、人類を破滅させる危険をはらんでいることを予見していたのである。

従来盲目的に信奉してきた西洋型物質科学文明の限界と、その国際化による人類的危機に目覚めなければならない。これに代わる日本文化、文明の本質を見なす時が来たのである。目覚めよ日本、愛せよ日本の意図がここにあるのである。

平成十二年二月十一日 建国記念の日

手の文化。足の文化

書籍案内

戦後日本は焼跡から立ち上がり、またたくまに戦勝国の中国やソ連を、さらに欧州先進国をも追い越して世界第二の経済大国に躍り出た。その要因は何だったのだろう。最近では先端技術でも突出して世界でも不思議られており、また長寿でも世界一に突出して羨ましがられている。それは単に勤勉な民族だからというだけでは説明つかない。それはわが民族がこの特殊な風土ではぐくみ育ててきた文化の中に謎が隠されているのではなかろうか。

その日本文化とはすべて日本人の手でしっかりと「手に入れ」たもので、その伝統、習俗は「手から手に」渡って、脈々と現在まで引き継がれてきた。日本人は頭でなく、手で考え、行動し、今日までの文化と歴史を創ってきた。だから「天才」というより「手才」の民族だということがいえる。この「手の内」にこそ、日本文化と今日の経済発展の謎を解く鍵が秘められているのではなかろうか。この仮説に応えようとするのが本書である。

手は紙が人類に賜った至上の宝である。手の研究では「手は人間にとって何か」の生物進化論、人類学、生理学などの自然科学分野と、手の訓育といった教育的分野の一般論としての手の秀れた報告は多く出ている。しかし「手は日本人にとって何か」の文化論的追及の分野については系統的に分析した報告を私は寡聞して知らない。

ここでは日本文化を「手の文化」と規定し、欧米の「足の文化」と対比して、その特色を探ろうとするものである。彼我の文化を「手と足」に分けたのは、日本民族は定住稲作民族であり、彼らは移動牧畜民族だからである。民族ガ過去に経てきた事実の相違は単なる理念やその時々の利便で作り変えることのできない独自の文化を形成するものだからである。

日本伝統文化の縮図である過去の「京都の日本」と現在の先端技術のメッカ「筑波の日本」も根は同根で、日本人の文化的創造の所産である。その文化の根を日本人の器用な手と、物のあわれを解する繊細にして優美な審美眼の日本人の心、つまり「和技」と「和魂」、「手心」と考えることができよう。外国から学んだ洋才のカメラ、テレビ、ICでも、日本に来るとその和技と和魂の手心が加えられ、全く違った商品に育っていくのである。本書はこの和魂と和技の本質とその背景を探ってみようとするものである。

さらに本書では人間を動物から区別する五つの指標を抽出して、それらが日本人と欧米人とでは、どのおように違うかを明らかにしてみた。その五つとは手のほかに環境適応力、時間動物、言語動物、宗教動物としての人間の特色のことである。これらについて彼我の文化の相違を明らかにすることで、日本文化の特性を一層浮き彫りにすることができると考えたからである。

現在日本論はブームの様相を呈している。その中には精微な論考やユニークな指摘の秀れたものが数多く出て、教えられるところが多い。しかしながら、そのユニークな日本人や日本文化を生んだ原因とか背景については、科学的に解明し納得のいく解説を行ったものはほとんど見当たらない。本稿では環境論を基礎として、

日本を包む特殊な風土の影響と、生産、生活の日常性、反復性の中にあると考えるからである。稲作生産、箸使いの食事、けじめの習俗、大和言葉、神を祭るなど、いずれも、民族の長い歴史を貫いて普段繰り返されてきた事柄である。誰も空気の存在を有難いと思わぬように、これらの習俗は日本人の空気賭して誰も異としないできたことである。実はこれこそ日本人と日本文化を創ったものである。

本書の第一章は序章であり、問題提起である。手の文化論は第二~第八章の七章にまとめてある。多忙な方は第二章から読んでも、十分理解いただけると思う。第九章(けじめの習性)、第十章(日本語の謎)、第十一章(日本の神の謎)の三章は日本文化の特性を知るための補強として加えたもので、興味を覚えた方に読み進んでもらえれば有難いのである。

本書は五十一年に日本工業新聞社から、出版された『ニッポン再発見』の続編のつもりで書かれたものである。そこでは日本の風土の特性を光の国、水の国、緑の国といったように自然地理的側面から日本を再発見しようとしたものである。いわばハード面からの日本論である。今回はその土台に乗るソフト面の文化中心の日本論である。

終わりに同僚千葉大学の諸先生から絶えず貴重なアドバイスをいただいて本書が生まれたことを付記して、深く感謝したい。この本は長年お世話になった千葉大学退官記念として捧げることが出来たと、秘かに満足している次第です。

日本工業新聞社の城戸清光氏には『ニッポン再発見』以来続けて親身のお世話をいただいた。厚くお礼申上げたい。

昭和59年11月 清水 馨八郎

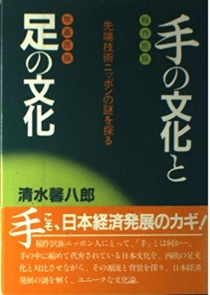

岡崎久彦

大連生まれ1930年4月8日~2014年10月26日。

東京大学法学部在学中に外交官試験に合格し外務省に入省。

1955年ケンブリッジ大学経済学部学士及び修士。在米日本大使館、大韓民国大使館などを経て、1984年初代情報調査局長に就任する。その後も駐サウジアラビア大使、駐イエメン大使、駐タイ大使を歴任。

祖父の岡崎邦康は陸奥宗光の従弟にあたる。

あとがき

本書は、明治維新から第二次大戦の敗戦までの77年間の日本外交の歩みを辿ろうという試みの第一巻をなすものである。第二巻はすでに出版され『小村寿太郎とその時代』(日英同盟と日露戦争の期間)であり、第三巻『幣原喜重郎とその時代』(第一次大戦から満州事変まで)もいずれ出版される予定である。

私は十年ほど前に『陸奥宗光』(PHP文庫)を書いた。しかし、それは本来伝記であって、政治外交しと必ずしも関係のない個人的なプロフィールも多く入っていた。又本書はやがて英語にすることも考えているので、ここで近代政治外交史として不必要なところを整理して書き直したものである。しかし、その内容の本質は変わっていないので、この「あとがき」も必然的に『陸奥宗光』の「まえがき」の繰り返しとならざるを得ない。 前著の「まえがき」の冒頭では、「この陸奥宗光伝をかくにあたって、私が心がけたことは、ただ一つだけと言っても良い。それは、陸奥という人間と彼が生きた時代を、できるかぎり、正確に、ありのままに、読者にお伝えするということである」と書いた。この原則は全く変わらない。というよりも、変わりようがない。それが、物を書くときの私の唯一の原則だからである。私はもともと歴史家でなく、国際情勢分析にもっぱら携わってきた者である。情勢判断はあくまでも公正客観的でなければならない。いかなる主観も、希望的観測も、そして善悪の判断、好悪の情を交えても判断が狂うのである。たとえば、どうしても勝ちたい戦いにおいて、全員が必勝の信念に燃えて、「いざ戦おう」というときに、冷然と「この戦争は負けるよ」と明言する勇気と客観性を持たねばならないのである。

周囲の雰囲気に妥協して、それを言うのを遠慮するようならば、もともと情報担当者などは不必要である。皆と一緒になって戦いに赴けばよいのである。したがって、ここで追及するのは歴史の真実だけである。従来の歴史観とちがう新しい歴史観をうちたてようなどというおこがましい気持ちはまったくない。そんなことが頭の片隅にあるだけで、判断の客観性が曇ってしまうことは経験で知っている。

それでも、時として今までの薩長史観、皇国史観、マルクス主義史観、疑似マルクス主義史観(使っている用語はマルクス的であるが、必ずしも正統的なマルクス主義史観と言えないもの。戦後の史観はほとんどこれにあたる)、あるいはさらに反体制史観など、先人たちが書かれた歴史について、かなり失礼に当たるかもしれないことも書いてしまったが、これは、すべて一切の妥協を排して、歴史の真実だけを求めようとした以外に他意のないことを申し上げる。こうした特定の観念的な史観で歴史を見ることの最大の欠点は、歴史の理解に自分で限界を作ってしまって、それより長い、広い歴史があることがみえなくなることである。人間、社会、国家というものの中に千古不易なものがある。(いくら変わっても、変わってみればもとと同じ)という定理があることを忘れてしまうことである。より具体的に言えば、歴史の連続性を見失ってしまうことである。

薩長史観や、皇国史観は、徳川幕府が倒れて明治になって、日本は何もかも新しく生まれ変わってしまったと考えて、それなで過去千年間日本民族ガ培ってきた高い文化、教育の蓄積を軽視してしまう傾向がある。

戦後の左翼史観も同じように、敗戦と占領によって、古い日本はすべて歴史の過去に捨て去られて、日本は新しく生まれ変わったと思っている。戦後日本の議会民主制度は大正デモクラシーの復活であることなど忘れて、現在の日本のデモクラシーはすべて何もないところに占領軍から与えられたと思っている。

マルクス主義史観は、近代前はすべて封建的と一刀両断に切って捨ててしまうし、反体制史観となると、明治の歴史については、自由民権運動のごく一部の跳ね上がり分子の暴力的活動にしか関心がない。明治の自由民権運動の最大の目標である議会制度が達成され、その円滑な運営に土佐派が協力すればそれを裏切りと呼び、各選挙l区における抜き難い自由党の実力を基盤として、政友会が結成されると、それを自由党の死と呼ぶ。

現代の日本というものがかくある基礎には、明治維新以前にはすでに高い水準に達ししていた教育と社会倫理があり、その上に立って、幕末、明治の人が近代化のために粒粒辛苦して築き上げた来たものがあるという歴史的事実が、こうした一方的な史観によって、ズタズタに切り裂かれてしまっているのである。現在は過去の延長線上にあるのであるから、こうして過去をズタズタにしてしまうと、現在も将来も見えなくなってしまうのである。

(中略)

例えば、厳しい武士動精神のしたに育てられた板垣が、維新の戦いで軍人として描く赫赫(かくかく)たる戦功を建て、そして、維新後は自由民権運動に心血を注ぎ、議会開設後は、議会政党の指導者として、大日本帝国の国益のために尽瘁(じんすい)し、閣僚ともなり,栄爵も受ける。この間、板垣の人間的インテグリティ(悪い意味でのブレが一切ないこと)には一点も疑う余地はない。これを薩長史観で言えば、板垣は藩閥に敵対するはぐれ者であり、皇国史観では、不忠不孝(自由民権派)の輩に迎合し、かつがれたことになり、戦後史観では、帝国主義的的政策の先棒をかついだと批判され、反体制史観のよれば、権力にすり寄り、栄爵まで受けて権力に屈服したということになる。しかし、そんな偏向史観では、歴史も板垣の人間としての価値も見えなくなってします。虚心にみれば、板垣ほど純粋に、私心を離れ、民族、国家、自由のために、一生を」捧げた人は稀であり、明治人の中でもわれわれの尊敬にもっとも価する人であることは誰も反論し得ないであろう。

私の祖父の初陣は十六歳の時の鳥羽伏見の戦いである。私は毎朝祖父の部屋にお早うございますの挨拶をした後で、祖父が書生に墨をすらせて、巻紙にさらさらと書簡をしたためていたのを、じっと横に座ってみていたり、時折り、いろいろな訪客の顔をみただけでであるが、それでも、幕末や、明治の人の雰囲気は肌でわかる気がしている。皆、われわれと同じ日本人なのである。私自身が15歳で終戦を迎え、その人格形成のための教育が主として戦前であったという意味では戦前的人間と言えるならば、私の祖父は江戸時代の人間である。私は江戸時代の人間を知っている世代なのである。しかし、こういう私たちの世代はやがて消え去る。やがては、幕末、明治、大正どころか、昭和前期の戦前の時代さえ、学校で習ったこと以外はイメージとして持ちえない世代の人たちばかりになるのである。そう思うと、やはり、私の世代は、過去の時代の真実の姿を書き残す義務があるように思う。この本は私一人の力でできたものではない。数限りない方のご協力の球も根である。

平成11年11月8日 岡崎 久彦

■岡崎久彦さんの5巻本(「外交官」とその時代)を読むと、江戸末期から、明治・大正・昭和の大戦後、私が生まれた昭和24年頃までの我が国通った、真実の歴史・外交を肌で感じられ、知る事ができ、歴史好きのきっかけにもなった貴重な5巻本です。自宅には同じ、昭和5年(1930年)生まれの、渡部昇一さん、竹村健一さん、堺屋太一さん、日下公人さんなどの著書だけで100冊程あります。日下さん以外はみなさん亡くなられました。今の国際状況や近隣諸国の動向を見るにつけ、残念にも皆さんのお元気な姿を見る事ができず、お話し・ご意見、貴重な洞察が聞けないのがとても残念でなりません。

好きな・応援している国家

ポーランド(Polska)

ヨーロッパ随一の親日国といって過言ではないポーランド。両国の絆はソ連の共産主義の前にも揺らぐことはありませんでした。

ポーランドは、ロシア・ドイツ・オーストリアという強大な隣国に分割され続け、ナポレオン戦争後のウィーン会議(1814~15年)で形式上独立するも、ロシア皇帝が君臨するという実質上のロシア領であり続けました。 ただポーランド人は屈しませんでした。

19世紀、ポーランド人は真の独立を取るべく二度にわたって帝政ロシアに対して独立戦争を挑みました。だが蜂起は鎮圧され、さらに立ち上がった多くのポーランド人は政治犯として極寒の地、シベリアに強制的に送られたのです。

その後、第一次世界大戦で戦場となったポーランドの人々がシベリアに逃れ、シベリアのポーランド人は15万人から20万人に膨れ上がったといいます。そんな最中の1917年にロシア革命が起きたのです。そして翌年1918年に第一次世界大戦が終結してようやくポーランドは独立を回復しました。だがシベリアのポーランド人は、ロシア内戦で祖国への帰還が困難となり、それどころか生活は困窮を極め、餓死者が続出したのだです。

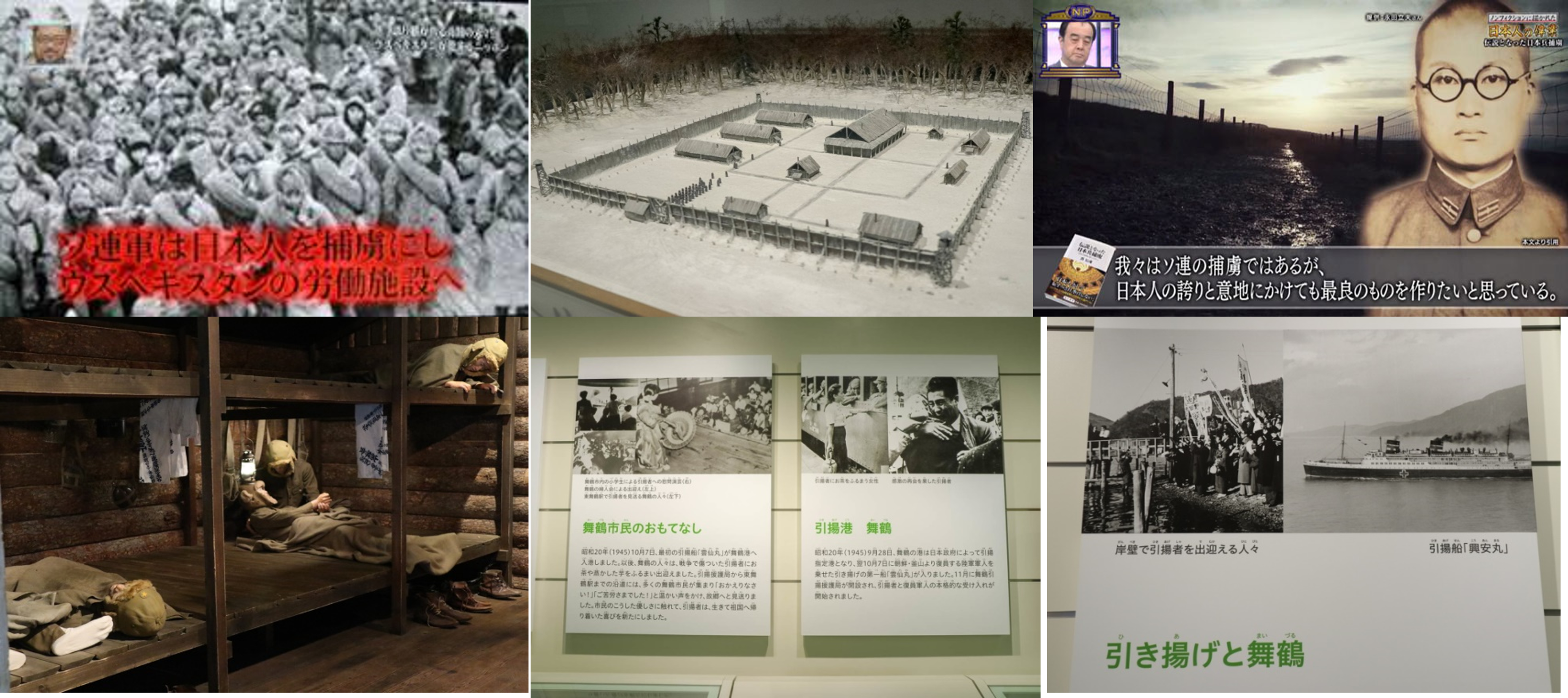

ウズベキスタン(Oʻzbekiston)

その親交の内容とは

なぜこんなところに日本の桜がウズベキスタンに咲く「追憶の桜」

旧ソ連の雰囲気が色濃く残るウズベキスタンの地に、多くの日本人抑留者たちが眠っていることをご存知ですか?春になるとこの日本人墓地の周辺は美しい桜で埋め尽くされます。

なんとか、日本人のお墓を整備してもらえないだろうか

事の発端は2000(平成12)年10月19日夕刻、ナヴォイ劇場とその前庭広場で「日本の祭り」が開かれた時でした。

当時の在ウズベキスタン大使中山恭子が親善訪問団による,宮崎県からの「木剣踊り」などを見ていると、訪問団の二人から是非お願いしたいことがあるとの話を聞きます。その一人、池田明義さんは戦後、シベリアに抑留され、ウズべキスタンのベガバードという場所で強制労働についていたとのことです。そこには一緒に働いていた仲間のお墓があるはずなので、ぜひお墓参りがしたい、という。

中山大使は急遽、タクシーや通訳の手配をして案内させました。翌日の夕方、池田さんは戻って来て、大使に報告しました。「自分たちが作った水力発電所は今も立派に動いている。でも、お墓に行ったらとても悲しかった。ベガバードの日本人墓地は、荒れ果てたままになっている」と唇を噛み締めていたのです。そして「なんとか、日本人のお墓を整備してもらえないだろうか」と言い残して、日本に帰っていきました。

その後、すぐに中山大使はベガバード市を訪れました。市長のジャロリジン・ナスレジノフさんが、まず水力発電を案内してくれました。シルダリアという大河から水を引いて大きな貯水湖を作り、そこから6~7本の太いパイプで水を落として発電するという巨大な発電所である。水力発電所は赤レンガ作りの立派なものであり、貯水池も向こう岸が霞むほどの大きなものでした。ベガバード市長は、案内しながら、こう話してくれました。ベガバードはこの発電所が建てられた当時沙漠でしたが、この発電所や運河のおかげで今は緑豊かな大勢の人が住む町になりました。ここで風速50メートルを越える突風が吹いた時にも、周辺の建物は全て壊れてしまいましたが、この水力発電所だけはビクともせずに動いていました。55年間、毎日、1日も休まずウズベキスタンに電力を供給してくれています。

それからベガバード市の共同墓地にある日本人墓地に向かったのです。ウズベク人、トルコ人、ロシア人などのそれぞれのお国ぶりの墓地の中心部辺りに、おおきな野原がありました。案内してくれた人が「ここが日本人のお墓です」という。

何もない枯れ野原で、目についたのは小さな垣根だけでした。その中に入り足元を見ると、ちょうど人が横たわっているような盛り土が、幾筋もはるか遠くまで並んでいました。墓標もない。ただ頭のあたりに、はがき大の小さな鉄板が刺してあり、記号と6桁の数字が彫ってありました。捕虜の番号だろう。大使は立ちすくみました。『何という風景でしょう。一体どうしたらいいのだろう。しばらくの間、その場に立ち尽くしてしまいました。』あそこに眠っているのは、自分の大切な友達なんだ

墓地を訪れた後、ナスレジノス市長は中山大使を、日本人のことをよく覚えているという90歳の老人の家に連れて行ってくれました。子や孫、曾孫に囲まれた賑やかな一家でした。老人は「お墓をお参りしてくれたのか、あそこに眠っているのは、自分の大切な友達なんだ。どうも有り難う、お参りしてくれて有難う!」とお礼を言いました。大使が「日本人のことを覚えていらっしゃいますか」と聞くと、こう答えました。それはもう、よく覚えているよ。自分は若い頃タシケントに住んでいたが、ベガバードに水力発電所を造ることになり、ここで働くようにいわれてやってきた。日本人抑留者が3,000人ほどやってきて、すぐに仕事を始めた。日本人っていうのはとってもいい人達だったよ。几帳面で自分の仕事をとても大切にするんだ。時間が来ても仕事が終わらなければまだまだ続けている。うまくいかない時にもいろいろ工夫してやり遂げる。また、誰かが病気になるとみんなで助け合っていた。日本人が創る物は全ていい物だった。本当にすごい人達だった。とても大切な友達だったんだ。こういう話を老人からいつも聞かされて、家族も町の人々も皆が、日本人のお墓は大切にしなければならないと思ってきたという。整備するだけの余裕はなかったけれど、町のみんなで草を刈ったり・掃除をしたりして日本人墓地を大切に保存してくれていたのです。同様に、ウズベキスタン全体では、大戦後、2万5,000人の日本人抑留者が強制労働に従事して、道路や運河、発電所、市庁舎、学校などを作りました。ナヴォイ劇場はその1つです。どの地方でも日本人が勤勉に働いていた様が語り継がれていたのです。

父はここに眠るのが一番幸せだと思いました

中山大使は「誰もがお参りにいけるようにお墓を整備したい」と思いましたが、その作業にとりかかる前に、まず埋葬者の遺族の意思を確認することにしました。日本に遺骨を持って帰りたい、という人もいるのではないか、と思ったからです。

遺族を探し出すのは難儀しましたが、「父の遺骨をどうしても日本に持って戻りたい」という人が見つかりました。取りあえず現状を見てみたい。とのことで、元抑留者たちと一緒にウズベキスタンにやってきました。

その人の父親のお墓は、コカンド市にありました。地元の人々が赤い鳥居を立ててくれていたのです。その人は墓地を訪問した後、中山大使にこう言いました。

ウズベキスタンまで来て本当に良かった。父はココで眠るのが一番幸せだと思いました。お墓を訪ねたら大変綺麗になっていた。お花を飾ってくれていたし、箒(ほうき)の目まで立っていた。そして、周りにいたウズベキスタンの人々に話を聞いたら、みんなが 「ここで働いた人達は本当に優れた人達だった。尊敬している。だからお墓を守っている」と話してくれました。

父がみんなに、こんなにまで温かく見守られているとは、思ってもいませんでした。父の遺骨を日本に持って帰るために、兄弟で少しずつ貯金をしてきました。 でも日本に帰ったら、兄弟達にきちんと話をして納得して貰います。

父はきっと、ここで仲間達と一緒に眠るのが一番幸せなのだろう。・・そういうふうに感じたからです。そして、貯めてきたお金は代わる代わる お墓参りに来るのに使いたいと思います。こうして、元抑留者や遺族の間では、「遺骨は日本に持ち帰るより、戦友達と一緒に、ウズベキスタンの人々に温かく見守られながら、ここで眠るのが一番いいだろう。それに反対する人は関係者の中には、いないだろう」という結論となり、墓地整備に踏み切ることになりました。日本人墓地の整備はウズベキスタン政府が責任を持って行う

こうして大使館側では資料収集を始め、また日本側でも呼応して募金活動が始まりました。約2000万円の浄財が集まり、整備の目処がついた所で、ウズベキスタン政府に日本人墓地の整備をしたい、とお願いした所、スルタノフ首相からすぐに返事が返って来ました。

ウズベキスタンで亡くなった方々のお墓なのだから、日本人墓地の整備は、日本との友好関係の証としてウズベキスタン政府が責任を持って行います。これまで出来なかったことは大変恥ずかしい。さっそく整備作業に取り掛かります。対外経済関係省が中心になって、墓地整備の作業が始まりました。同省のエリヤル・ガニエス大臣が自ら各地の墓地を訪れて、「ここに車が通れる道を作れ」などと具体的な指示を出して進めました。それぞれの地域では、住民の人たちが集まって石を切り出し、磨き、垣根を作り、墓石の周囲になるべく雑草が生えないように砂利を敷き、丁寧に作業を進めてくれたのです。政府のお声がかりがあるとはいえ、多くの人達がボランティアで参加してくれました。各地域で大勢人々が作業に参加したため、1年ほどですべての墓地整備が完了しました。白い墓石が並び、それぞれの墓地に「鎮魂の碑」、4つの市に「抑留者記念碑」も建立されました。ここに桜を植えたい

墓地整備が進んでいる最中も、中山大使は最初に訪れたべカバード市の墓地の殺風景な光景が忘れられませんでした。亡くなった当時、ほとんど20代、30代の若者達でした。何とかして日本に帰ろうと耐えていたことでしょう。日本を思って毎日を過ごしていたに違いありません。帰京が かなわず50数年間訪ねる人もないまま、家族を想い、故郷日本から遠く離れたウズベキスタンの地で眠っているのです。周囲の墓地には、木が大きく育ち墓を守っています。野原のような殺風景な日本人墓地に立った時、中山大使はここに桜を植えたいと強く思いました。春になれば綺麗な花を咲かせてくれるだろう。何年か経てば太い枝が墓を覆ってくれるだろう。きっと異国の地に眠る英霊達も喜んでくれるに違いない。そこで中山大使は、集まっていた募金の一部を桜の苗木に使えないか、と協力者たちに相談しました。元抑留者からも「抑留されていた頃、もう一度日本に戻って桜の花を見たいと思った」という話も出て、皆、大賛成でした。ウズベキスタン側からも、「建設中のタシケント市の中央公園を日本の桜で埋められないだろうか」という提案がありました。こうして冒頭に記したように、各日本人墓地とともに、中央公園とそれに続く大通り、大統領官邸、ナヴォイ劇場などで、合計1,300本もの桜の苗木を植えるという国家的大事業が始まりました。

ふるさとの歌

2002(平成14)年春には全ての墓地整備が完了し、白い墓石が並び、いつでもお線香をあげてお参りできるようになり、それぞれの墓地に「鎮魂の碑」、4つの市に「抑留者記念碑」が建立されました。同年5月、鎮魂の碑と抑留者記念碑の除幕式 に日本から麻生太郎日本・ウズベキスタン自民党友好議連会長、中山成彬同事務局長はじめ、遺族、元抑留者、ボランティアの人々がタシケントに集まりました。式の後で3つのグループに分かれて、各地にある全ての墓地を訪ね、花を添え、お線香を焚いて、時には日本酒を注いでお参りをしました。そして、誰からともなく「ふるさと」の歌が流れ全員が声をあわせ歌い。頬に涙が伝わりました。鎮魂の碑や抑留者記念碑の費用は日本で集まった募金で賄ったが、実際に石を切り出し、墓石を磨き、道を造り、桜を植えてお墓の世話をしてくれたのは地元の人々でした。ウズベキスタン側はそうした作業にかかる費用について、本来、自分達がやるべきことだからと一切受け取りませんでした。それではと墓地整備のためとして全国から寄せられた募金で、13ヶ所の日本人墓地のある地域の学校に日本製のコンピューターを寄付しました。墓地に横たわる日本の抑留者たちも、美しい桜の花を愛でながら、遠い祖国の山河に思いを寄せたことだろう。

文責:伊勢雅臣『なぜこんなところに日本の桜 ウズベキスタンに咲く 「追憶の桜」』よりシベリア抑留

シベリア抑留は、大東亜戦争(第二次世界大戦)の終戦後、武装解除され投降した日本軍捕虜らが、ソビエト連邦(ソ連)によっておもにシベリアなどへ労働力として移送隔離され、長期にわたる抑留生活と奴隷的強制労働により多数の人的被害を生じたことに対する日本側の呼称である。ソ連によって戦後に抑留された日本人は約60万人に上る。厳寒環境下で満足な食事も与えられず、苛烈な労働を強要されたことにより、約6万人が死亡した。このうち氏名など個人が特定された数は2019年12月時点で4万1362人。

このソ連の行為は、武装解除した日本兵の家庭への復帰を保証したポツダム宣言に反するものであった。ロシアのエリツィン大統領は1993(平成5年)10月に訪日した際、「日人間的行為」として謝罪の意を表した。ただし、ロシア側は、移送した日本軍将兵は戦闘継続的中に合法的に拘束した「捕虜」であり、戦争終結後に不当の留め置いた「抑留者」には該当しないとしている。

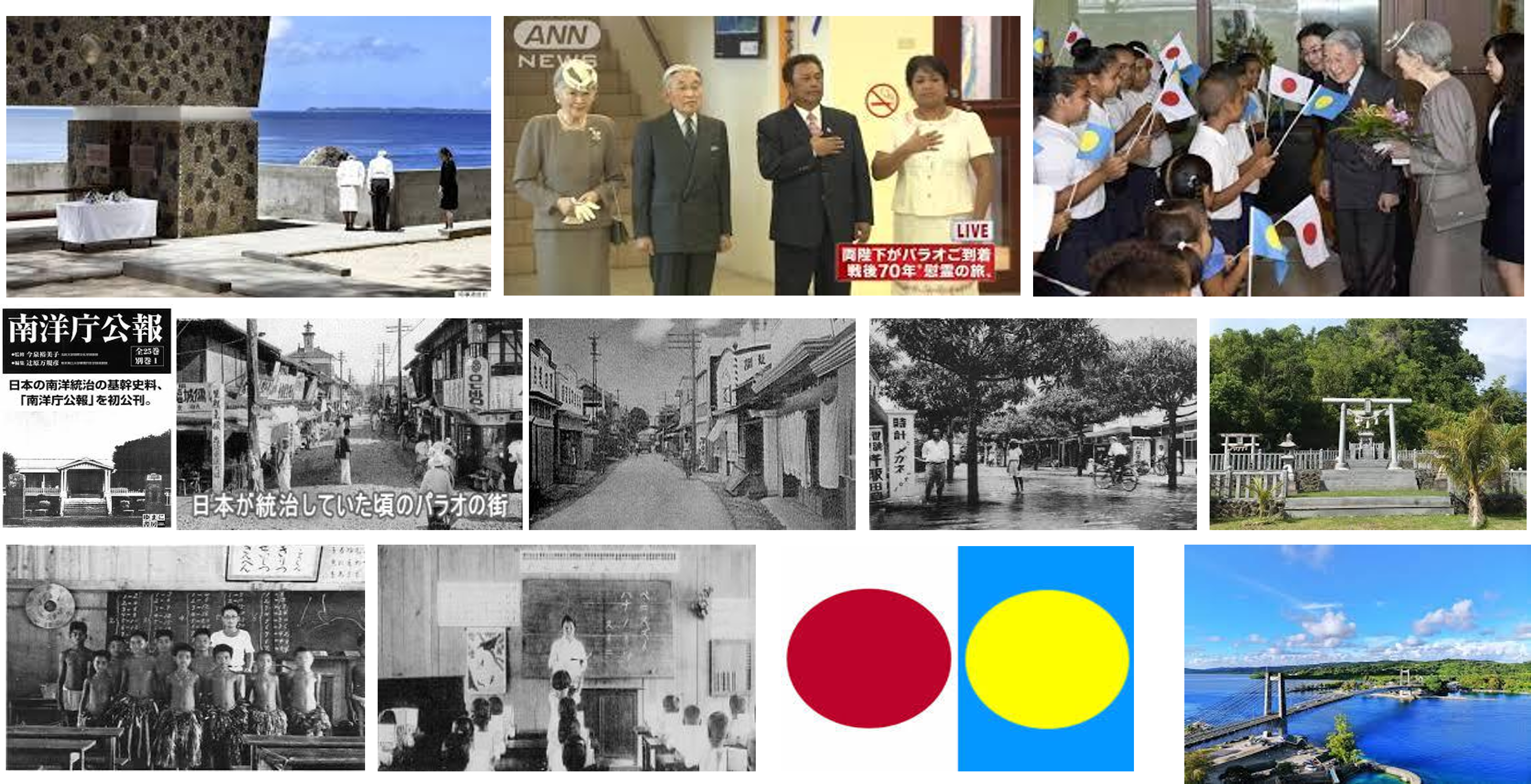

日本とパラオの深い絆

その絆とは

大東亜の勇気とやさしさ「パラオ・ペリリュー島の戦い

パラオは、南太平洋に浮かぶ、大小さまざまな島からなる共和国です。そのパラオは、戦前まで日本の「委任統治領」でした。

「委任統治領」というのは、国際連盟規約第二十二条に基づいて、国際連盟の指定を受けた国が一定の非独立地域を統治する制度です。もともとは、白人諸国が有色人種諸国を統治する、というより植民地として支配する、国際法的正当性を与えるために作られたものです。だから、パラオは日本の植民地だった、という人がいます。しかし、それは違います。パラオは、あくまで国連からの正式な委任によって、日本が統治したものです。そして日本は、パラオから収奪するどころか、教育、文化、行政、法制度、都市インフラにいたる、あらゆる援助を提供しています。けれどそんなことよりも、もっとはるかに大きなものを、日本はパラオに遺しました。そしてそのことを、パラオの人々は、今も大切にしてくれています。それが、これからお話しする、勇気と愛の物語です。

小名木 善行 著 『ねずさんの 昔も今もすごいぞ 日本人!』 第三巻 (P188~ )

日本軍と一緒に戦おう

昭和十六(1941)年、大東亜戦争が始まりました。日本はこの年の翌年早々にはパラオ南部のペリリュー島に、千二百メートルの滑走路二本を持つ飛行場を築きました。日本にとってパラオが、太平洋防衛上の重要な拠点だったからです。日本の防衛上重要拠点ということは、敵対するアメリカ軍にとって、それは攻略目標となります。フィリピン奪還を目指すアメリカ軍は、その手前に位置するパラオ・ペリリュー島の日本軍基地を、どうしても排除しなければなりませんでした。昭和十九(1944)年九月、太平洋艦隊司令長官チェスター・ニミッツ提督の指揮下、アメリカ軍はパラオ・ペリリュー島攻略作戦を実行します。当時、ペリリュー島には899名の島民がいました。日一日とアメリカ軍が迫ってくるなか、島民たちは集会を開きます。 かってスペインやドイツによって植民地支配を受けていた彼らは、白人統治時代の悲惨さを知っています。そして日本統治となってからの時代も身をもって経験しています。日本兵と仲良くなり、日本の歌を一緒に歌っていた島民たちは、全会一致で、大人も子供も一緒になって日本軍とともに戦うことを決めました。 こうした村人の会議と、全会一致での決定という仕組みは、パラオ古来の慣習です。いまでもパラオではこうした会議が行われ、そこには村人全員が参加します。話し合いはその全員がひとり残らず納得するまで、何日でも続けて行われます。日本でいったら町内の自治会の会館のような建物があり、島民たちはその建物に何日もこもって話し合うわけです。そうしてみんなの意思を固めるのです。

全員一致で日本軍とともに戦う

そう決めた彼らは、代表数人で日本軍の守備隊長のもとに向かいました。ペリリューの守備隊長は、中川洲男(くにお)陸軍中将(任期当時は大佐)です。中川中将は熊本県出身で、陸軍士官学校の第三十期生。日頃から物静かで、笑顔の素敵なやさしい隊長さんです。 その中川中将がパラオ・ペリリュー島に赴任したのは、昭和十八(1943)年六月のことでした。家を出るときに奥さんから、「今度はどちらの任地に行かれるのですか?」と聞かれた中川中将は、にっこり笑って、「永劫(えいごう)演習さ」と答えられたそうです。 永劫演習というのは、生きて帰還が望めない戦場という意味です。温厚で日頃からやさしい人であっても、胸に秘めた決意というのは、体で分かるものです。この言葉を聞いたときの奥さんのお心やいかばかりだったか。想像するに余りあります。

温厚な中川隊長なら、自分たちの「一緒に戦いたい」という頼みを、きっと喜んで受け入れてくれるに違いない。島の代表団たちは、そのように考えました。 ただでさえ日本の兵隊は数が足りないのです。自分たちはきっと役に立つことができる。ペリリュー島の人たちは、そう思って中川中将のもとを訪ねました。 そして中川中将に、「わたしたちも一緒に、戦わせてください!」と強く申し出ました。「村人全員が集まって、決めたのです。これは村人たち全員の総意です」中川隊長は、真剣に訴える彼らのひとりひとりの眼(まなこ)を、じっと見つめながら黙って聞いておられました。一同の話が終わると、場に沈黙が訪れました。しばし沈黙のあと、中川隊長は突然、驚くような大声をあげました。「帝国軍人が、貴様ら□人(現地人)と一緒に戦えるかっ!」 裂迫の気合です。村の代表たちは、瞬間、何を言われたか分からなかったそうです。耳を疑いました。(俺たちのことを「□人」と言った?」

汽笛が鳴りました。船がゆっくりと、岸辺を離れはじめました。

次の瞬間です。島から「おおおおおおおおおおおおおおお」という声が上がりました。島に残る全員が、ジャングルの中から浜に走り出てきたのです。

そして一緒に歌った日本の歌を歌いながら、ちぎれるほど手を振って彼らを見送ってくれたのです。 そのとき、船上にいた島民は、はっきり分かりました。日本の軍人さんたちは、我々島民を戦火に巻き込むまいとしたのだ。そのために、こころを鬼にして、あえて「□人」という言葉を使ったのだ。 船の上にいる島民の全員の目から、涙があふれました。そして、岸辺に見える日本兵に向かって、島の人たちは、なにか、自分でも分からない声をあげながら、涙でかすむ目を必死にあけて、ちぎれるほど手を振りました。

船の上から、日に焼けた日本人の兵隊さんたち、ひとりひとりの姿が見えました。誰もが笑っていました。歌声が聞こえました。そこには中川隊長の姿もありました。みんなと一緒にわらいながら、手を振ってくれていました。 それは、とっても素敵な笑顔でした。

そのときの日本の兵隊さんたちの笑顔は、戦後何年たっても、ペリリュー島の人たちのまぶたに、ずっと焼き付いたままだったそうです。

『オレンジビーチ』 そして 『サクラサクラ』

昭和十九(1944)年九月十二日、ペリリュー島をめぐる日米の本格的な戦闘の火ぶたが切られました。島にたてこもる日本軍は一万五百、対するアメリカ軍は総員四万八千です。そして火力差はなんと約百倍。圧倒的な火力をもって、アメリカ軍は小さな島に襲いかかります。まず、航空機と艦砲射撃によって島内のジャングルを完全に焼き払いました。海上に築いた日本軍の防衛施設も、完全に破壊しました。そして九月十五日、「二、三日もあれば陥落させられる」と豪語したアメリカ軍は、海兵隊を主力とする第一陣、約二万八千を島に上陸させたのです。アメリカ軍の上陸用舟艇が、続々やって来ました。島はじっと沈黙したままです。アメリカ軍は、海岸に上陸し、陣地を巡らしました。そのとき、突然の集中砲火が、アメリカ軍の上陸部隊を襲いました。それまで地中深く穴を掘り、じっと時を待っていた日本軍が、満を持して反撃を開始したのです。

水際の状態は、悲惨を極めました。アメリカ軍の第一次上陸部隊は大損害をこうむり、煙幕を焚いて退却しました。この戦闘で島の海岸が、アメリカ兵の地で赤く染まりました。今でもこの海岸は「オレンジビーチ」と呼ばれています。

この内容は、名刺を受け取った方に向けた紹介と案内です。お渡しした方以外のご利用はご遠慮ください。もし、ご用命があればご連絡いただければ幸いです。Ⓜ️この者は、○○○○に所属していることを証明します。証明期限2026.08.31